突然ですが、筆者は子供の頃ゲームのやりすぎで何度も怒られた記憶を思い出しました。ゲームは「ハマりやすい仕組み」ができているんだと、早く知っていればよかったです。Nikov@NyoVh7fiapさんのツイートでは、子どもがゲームにハマりやすい理由、実は子育てや教育に必要なことだったと話題になっているのでご紹介します。

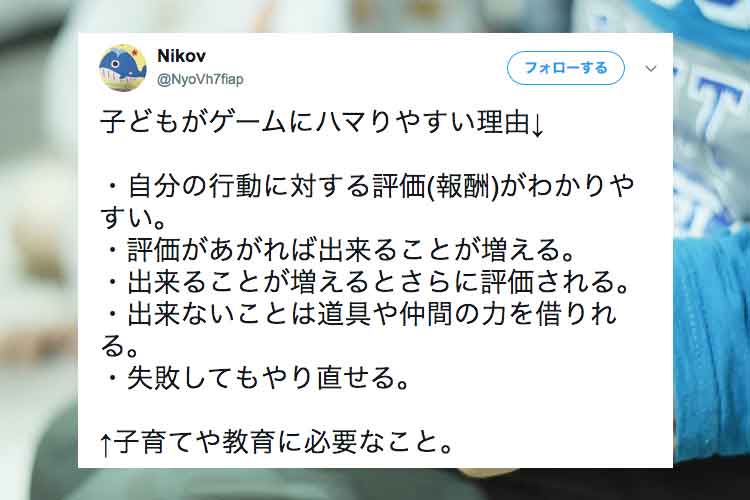

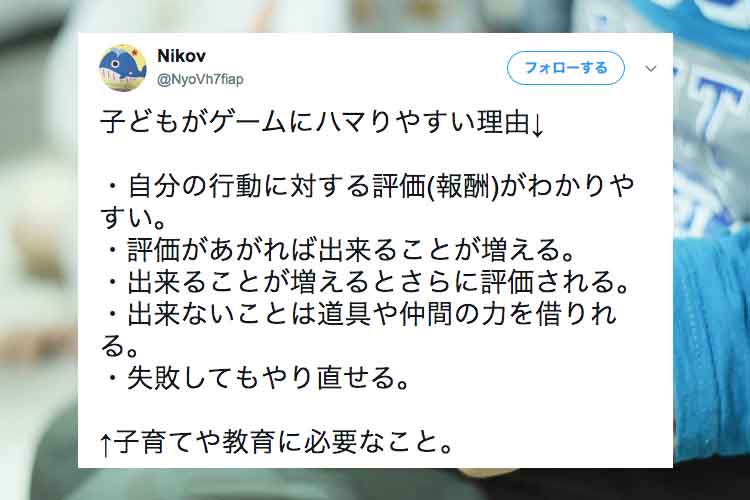

Nikov@NyoVh7fiapさんが投稿された、子どもがゲームにハマりやすい理由がこちらです。

子どもがゲームにハマりやすい理由

・自分の行動に対する評価(報酬)がわかりやすい。

・評価があがれば出来ることが増える。

・出来ることが増えるとさらに評価される。

・出来ないことは道具や仲間の力を借りれる。

・失敗してもやり直せる。

↑子育てや教育に必要なこと。

実際に、どんなところで「ゲームの仕組み」が使われているのでしょうか。

(自動車学校の例)

仲間に関連して、他の誰かとの優劣を伝える「相対評価」はいかんです。本人がどれだけ伸びだたかを伝える「絶対評価」の方がいいです。運転試験免許は絶対評価なので、学校で全然勉強しなかった子も一生懸命勉強して合格します。車が運転できるという目の前のご褒美があるのが最大の理由ですが。

— 亀野あゆみ (@ksnksn7923) 2017年8月14日

なるほど、自動車学校のは小刻みに評価されるようになっていますね。筆者が10

代後半から20代前半の頃、学校の勉強はあまり得意じゃなくても、いち早くバイクや車の免許を取った友人がいたことを思い出しました。筆者もそのうちの一人ではありますが。多くの人が次々と運転試験免許を取得していることに驚いていました。

(「ゲームの仕組み」が勉強に活かしにくい理由)

短時間で成果を確認できることは、強力な動機付け要因ですね。子どもがなかなか勉強しないのは、すぐに成果が確認できる教え方になっていないからでしょう。ただ、勉強の場合は、本質的に学習曲線の立ち上がりが遅い科目や分野があるので、厄介です。

— 亀野あゆみ (@ksnksn7923) 2017年8月14日

なるほど、学校の勉強に「ゲームの仕組み」を導入しにくい理由は、学習曲線の立ち上がりが遅い科目や分野があるからなんですね。それに加えて地道に覚えて積み上げる作業は、ゲームにはあまりないところです。そして、勉強のゴールが見えにくいこともあるかもしれません。

そう考えると、教育の場合は個性の違う子に一律に「ゲームの仕組み」を当てはめるのは難しいのでしょうね。ただ親として「ゲームの仕組み」をどこかに取り入れていくことは可能かもしれません。

勉強をゲーム感覚でやらせようとするものもありますが大抵ゲームとして成り立ってないのがオチですね…

— 私立図書館チョコモナカジャンボ (@Tosho_late) 2017年8月14日

親の期待や対応も、勉強がゲームになりにくい原因かもしれませんね。親はテストの結果は気にしていても、ゲームの結果には口出ししませんから・・・。

(「ゲームの仕組み」の注意点を指摘したツイートも)

FF外から失礼します!

上4つは教育上必要ことだと思いますね!

子どもに限らず大人になって仕事をした時の上司の教育も同じですね!

最後の失敗してもやり直しの効くというのに関しては失敗しても許されるという甘えが生じるので一概に必要なこととは言い難いです

これは適度に必要なことですね— 花丸@ずらーっ2nd埼玉2日目参戦 (@ic_777) 2017年8月14日

確かにゲームと違って、現実の失敗には痛みが伴いますが、リセットされることはありません。痛みはその人の糧になっていくでしょう。そんな現実を受け入れることができれば、新たな世界が見えてくるかもしれませんね。

現実はゲームのように予想できることは少ないですが、ゲームの達成感が味わえる仕組みを子育てや勉強、そして自分の仕事に取り入れて、ワクワクした人生を送りたいですね。