※本記事は、すみだ北斎美術館・仙台市博物館・NHK特集・各種伝記(『伊達政宗記』『政宗公記』など)を参考に構成しています。

本文で使用している画像はイメージであり、実際の史料・人物写真とは異なります。

一部には諸説がありますが、史実と研究成果に基づき、誇張なく紹介します。

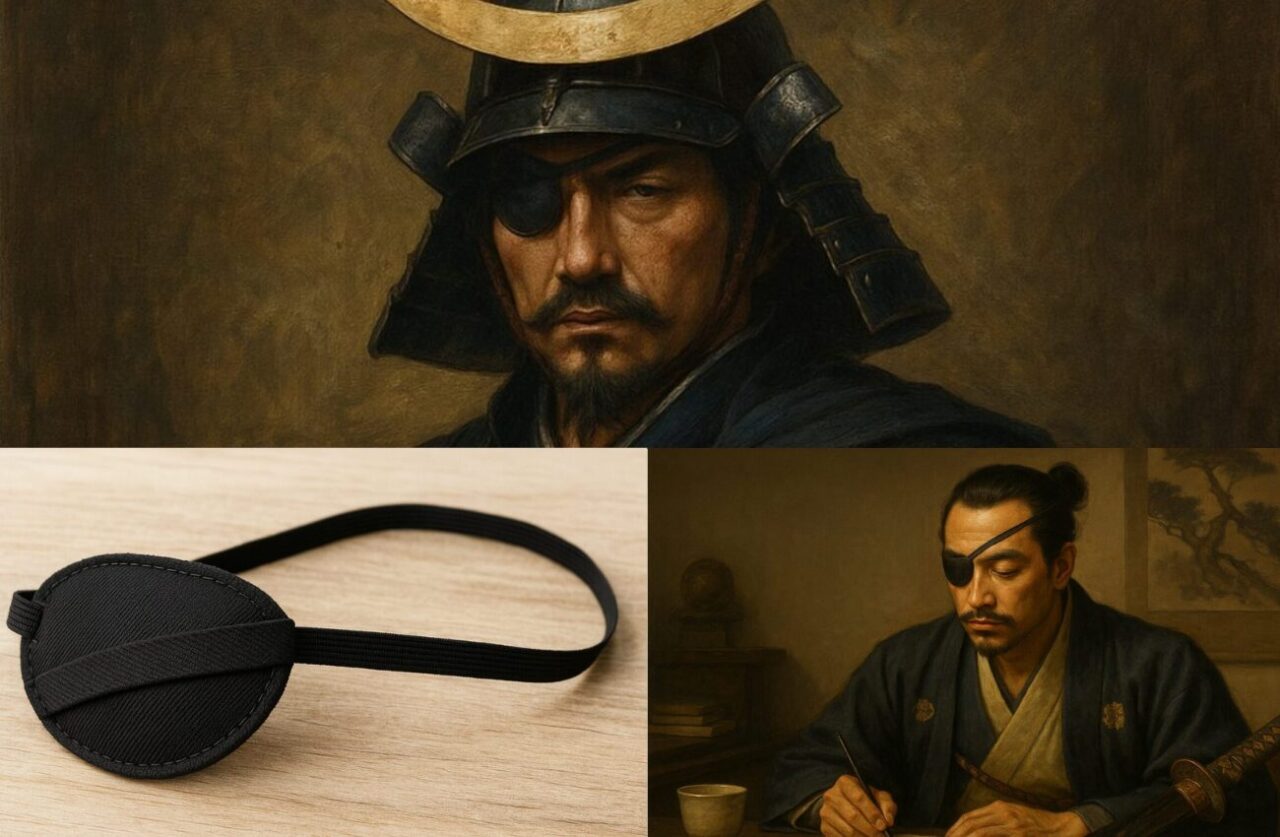

戦国時代の名将、伊達政宗(だて まさむね)。

若くして東北を統一へ導いた智将であり、鮮やかな甲冑姿と「片目の武将」という印象的なビジュアルから、今も独眼竜の名で知られています。

けれども、実はこの眼帯姿というイメージ、史実とは少し違うかもしれません。

政宗が右目を失明したのは、幼少期に罹った天然痘(疱瘡)の後遺症によるものと考えられています。

これは、複数の史料(『伊達政宗記』『性山公治家記録』など)にも一致しており、医学的にも最も有力な説です。

しかし、眼帯をつけていたという記録は当時の史料には存在せず、後世の絵画やドラマによって定着した象徴的イメージ”なのです。

目次

右目を失った本当の理由

政宗が病に倒れたのは、まだ10歳前後のこと。

政宗が病に倒れたのは、まだ10歳前後のこと。

天然痘の後遺症で右目を失い、以後は視力をほとんど失った状態で成長したとされています。

自ら右目をえぐったという話は江戸時代以降の軍記物や講談による創作であり、史実を裏付ける証拠はありません。

政宗の遺体が調査された際にも、眼窩(がんか)に明確な損傷はなく、

自ら目を抜いたという逸話は裏付けのない伝承に過ぎません。

ただし、政宗が右目を閉じたまま描かれた肖像画を遺していることからも、

視力を失っていた可能性は極めて高いとされています。

それでも天下を目指した青年

右目を失っても、政宗の行動力は止まりませんでした。

若くして家督を継ぎ、わずか十代で戦場を駆け抜け、

周囲の諸大名に恐れられる存在となります。

彼が「独眼竜(どくがんりゅう)」と呼ばれたのは、

隻眼ながらも常人離れした知略を誇ったことへの尊敬と畏怖の表れ。

つまり、眼帯=見た目の象徴ではなく、

片目で天下を見据えた男の象徴として語り継がれているのです。

なぜ眼帯姿が定着したのか

現代の「眼帯姿の政宗」像は、江戸後期の浮世絵や昭和期の映画・ドラマ(特にNHK大河『独眼竜政宗』)によって一般化しました。

実際の政宗像や甲冑姿の肖像画には眼帯の描写は見られません。

当時の視覚的な演出が、

隻眼=強さ・個性という現代的な解釈に変わっていったのです。

眼帯の下にあった人間らしい政宗

華やかな逸話の裏で、政宗は繊細で思慮深い人物でもありました。

書状には家臣や商人への丁寧な言葉が並び、

海外との貿易にも意欲を見せるなど、柔軟な発想を持っていました。

また、戦だけでなく文化人としても才能を発揮。

茶の湯、書、料理、医学などにも深い関心を持ち、

特に千利休の弟子・古田織部との交流や、仙台藩医の教育政策などからも文化と実学を重んじた武将であったことがうかがえます。

つまり、彼の片目はハンディではなく、

むしろ他の人とは違う視点で世界を見ていた証だったのです。

まとめ:独眼竜の真実

★ 伊達政宗の右目は、天然痘の後遺症で失明した可能性が高い

★ 眼帯を常用していた記録はなく、後世の創作である

★ 隻眼は弱点ではなく、彼の知略と個性を象徴する存在だった

★ 政宗は戦国の武将であると同時に、文化と外交のバランスを重んじた人物

眼帯の下に隠されていたのは、

孤高の戦国武将ではなく、未来を見据えた理想家のまなざしです。

独眼竜と呼ばれながらも、政宗はただの戦の覇者ではなく、

平和な時代を見据えた戦国武将だったのかもしれません。

※本コンテンツのテキストの一部や画像は、生成AIを使用しています。