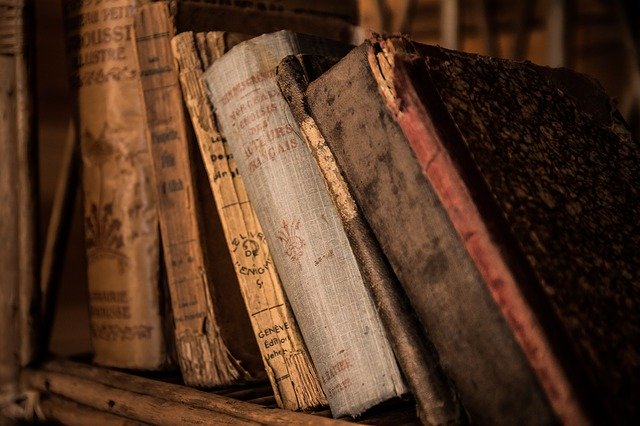

昔のものを表現するときに、「アンティーク」や「ヴィンテージ」とよく表現しますよね。

この2つを何となくで使い分けている人もいるでしょう。

しかし実際には、アンティークとヴィンテージでは定義や意味合いが異なります。

また、アンティークやヴィンテージ以外にも昔のものを指す言葉はあるので、これらについて今回は見ていきましょう。

目次

アンティークとは

まずはアンティークとはどのようなものが該当するのかを見ていきましょう。

実は、アンティークには具体的な定義があるんです。

アンティークには定義がある

アンティークの定義のルーツはアメリカで、1934年に制定された通商関税法からです。

この法律によると、製造されてから100年以上経過した手工芸品や工芸品、美術品が「アンティーク」となります。

ちなみにこの定義は世界中で採用されています。

世界的な貿易機関であるWTOでも採用されています。

語源はラテン語

アンティークは、アルファベット表記で「Antique」と書きますが、これはフランス語から来ています。

このアンティークの語源は、ラテン語の「Antiquus(アンティクウス)」から来ています。

この言葉は古代ギリシャやローマの遺物を意味します。

そこから、古いものを指すアンティークという言葉が生まれました。

ヴィンテージとは

続いてヴィンテージという言葉の意味について見ていきましょう。

ヴィンテージはワイン用語

ヴィンテージとは、ワインの製造工程を指す言葉から来ています。

ブドウの収穫、醸造、瓶詰めされる一連の作業を包括する言葉です。

もう一つ意味があり、ブドウの収穫年の記載も表します。

そして当たり年のワインのことを、ヴィンテージ・ワインというようになりました。

そこから高級ワインの代名詞として使われるようになり、さらに名品や年代物のアイテムなどの希少価値のある品目をヴィンテージと呼ぶようになったのです。

語源もワインに関わる

ヴィンテージは、アルファベットで「Vintage」と表記します。

この言葉は「vine」と「age」を組み合わせた言葉といわれています。

vineとはつる植物のことで、ブドウの木は「grapevine」といいます。

一般的にはブドウを指す言葉となります。

一方のageは年齢を指す言葉です。

ブドウを指す言葉と年齢をあらわす言葉の組み合わせなので、Vintageは、ブドウの収穫年を表す言葉になったのです。

他にもある年代物を指す言葉

年代物を表す言葉として、アンティークやヴィンテージ以外にもいろいろな用語があります。

この項目では代表的な言葉について見ていきましょう。

骨董品

骨董品とは、希少価値のある古美術や小道具のことです。

これは私たち日本人にもなじみのある言葉ですね。

骨董品かどうかの判断基準は、古いものであることと希少価値があるかどうかです。

物品のジャンルは関係ありません。

ただし、骨董品は何も価値のあるものだけを指すわけではないです。

時代遅れの役に立たないもの、いわゆるがらくたを骨董品と呼ぶこともありますね。

ブロカント

アンティークは、前述したようにフランス語です。

フランスでは古いものを指す言葉として、アンティークのほかに「ブロカント(Brocate)」とも言います。

ブロカントとは、使い古された風情のあるものを指し、アンティークほど古くも希少価値もないもの、でも使い古されて美しいものをあらわす時に使います。

ラビッシュ

ラビッシュはアルファベットで「Rubbish」と表記しますが、中古品を意味します。

ラビッシュは、アンティークやヴィンテージと比較するとそれほど古くない、また価値も高くないものに対して用いられます。

ジャンク

ジャンク品という言葉は、日本でも時折聞きますよね。

ジャンク(Junk)とは、ガラクタやくだらないものを指す英語。

先に紹介したラビッシュとジャンクは、価値はあまりないものを指します。

このため、これら2つの言葉の意味としてごみも含まれます。

まとめ

最後に今一度、アンティークとヴィンテージの違いについてまとめておきますね。

・アンティーク:100年以上経過した手工芸品や工芸品、美術品のこと

・ヴィンテージ:もとはワイン用語。当たり年のワインという本来の意味から価値のある品目というように転じた

アンティークの基準はWTOでも採用していて、100年以上前に製造されたことが証明されているアンティーク品については、加盟国間で関税がかからないことになっています。

他にも様々な言葉があり、いつ製造されたのか、どれほどの価値があるかで適切な単語も変わってきます。