戦国時代、それは多くの英雄たちが自分たちの思惑や野望を達成するために活躍した正に群雄割拠の時代でした。

その戦国時代で私利私欲のために戦わず「義」を重んじていたとされる人物がいました。

それが上杉謙信です。

彼は領地を大きくしようといった願望のために戦うことを望まず、自らをいましめながら活躍した珍しい戦国武将です。

そんな上杉謙信の残した言葉の中には、現代にも通じる名言があるのでご紹介します。

目次

上杉謙信

上杉謙信の人生

上杉謙信(うえすぎけんしん)は「長尾為景(ながおためかげ)」の四男として生まれ初名は「長尾景虎(ながおかげとら)」と名乗っていました。

長尾家を継ぐと、内乱が頻発していた越後国を統一しました。

1561(永禄4)年、関東管領(かんとうかんれい)・「上杉憲政(うえすぎのりまさ)」の養子となったうえで上杉家の家督を継ぎ、「上杉政虎(うえすぎまさとら)」のちには「上杉輝虎(うえすぎてるとら)」と名乗るようになります。

「謙信」と名乗るようになったのは1570(元亀元)年のことです。

1577(天正5)年、49歳の時に居城の春日山城から次の遠征の命令を出しましたが、遠征準備中の3月13日に昏倒した後に急死しました。

義の人

上杉謙信は大義名分を非常に気にして合戦に臨んでいました。

事実、上杉謙信は自らの領土拡大を求めた合戦はしていないとされます。

彼が臨んだ70以上の合戦の多くは救援依頼に応じた合戦ですし、16回にも及ぶ関東への遠征も「関東管領」上杉家を継いだため、関東を平定しようと臨んだものでした。

武田勝頼(たけだかつより)が「長篠(ながしの)の戦い」で織田信長に敗北した際、その混乱に乗じて武田氏の領地に攻め込むことを家臣から進言されていますが、「人の落ち目を見て攻め取るは本意ならぬことなり」と一蹴しています。

攻めれば滅ぼすこともできたでしょうが、上杉謙信は宿敵でもある武田氏が衰退している中で攻めることはよしとせず、この後武田氏が織田軍に滅ぼされるまで一度も攻めに行くことはありませんでした。

このことからも、領地拡大の機会よりも義を重んじたという性格がよくわかりますね。

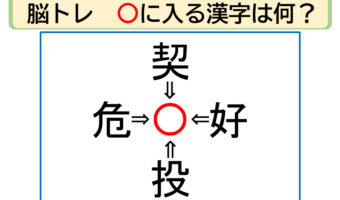

上杉謙信の名言:春日山城壁書

上杉謙信の居城、春日山城の壁に書かれたのがこの「春日山城壁書」です。

文面は下記のとおりです。

上杉謙信の戦場での心得が記された名言

(原文)

運は天にあり 鎧は胸にあり 手柄は足にあり 何時も敵を掌にして合戦すべし

死なんと戦えば生き、生きんと戦えば必ず死するものなり 家を出ずるより帰らじと思えばまた帰る

帰ると思えば、ぜひ帰らぬものなり

運は一定にあらず、時の次第と思うは間違いなり

武士なれば、わが進むべき道はこれほかなしと、自らに運を定めるべし

(現代語訳)

運命は人ではなく天が決めるもの。

だが胸に鎧付けるように自分の能力や心の鍛錬をすることで身を守ることはできるし、手柄もまた自分が戦場でどれだけ働くかにかかっている。

敵を掌握して手玉に取って戦をしなければ勝つこともできない。

死ぬつもりで懸命に戦ったものは生き残り、生き残るつもりでビクビク戦うものは死んでしまうものだ。

もう二度と家に戻ることは無いと戦場に向かえば戻ってこれるものだし、また家族のもとに戻ってくることばかり望んで戦場に出れば二度と帰らぬ身になる。

運は天が決めるものであるが、不変のものではなく千変万化するもので、占いのように時の流れでまわっているものでもない。

武士であるならば、自分の進む道はこれしかないのだと心に決めて行動することで自分の運を掴み取っていくものである。

このような意味になります。

軍神といわれる上杉謙信の戦を勝利へ導くための考えが全てここに集約されているような名言ですね!

なにごとかに挑戦する際に、心を引き締めるためにも一度思い出したほうがいいと思える言葉ですね。

上杉謙信の名言:上杉謙信公家訓十六ケ条

上杉謙信が残したもので、上杉米沢藩においては上杉家家訓となっているのがこの「上杉謙信公家訓十六ケ条」です。

「宝在心」とも呼ばれています。

これを見れば上杉謙信がどれほど心の大切さを重んじていたかがよく分かります。

宝在心

(原文)

一.心に物なき時は心広く体泰(やすらか)なり

一.心に我儘なき時は愛敬(あいきょう)失わず

一.心に欲なき時は義理を行う

一.心に私なき時は疑うことなし

一.心に驕りなき時は人を敬う

一.心に誤りなき時は人を畏れず

一.心に邪見なき時は人を育つる

一.心に貪りなき時は人に諂うことなし

一.心に怒りなき時は言葉和らかなり

一.心に堪忍ある時は事を調う

一.心に曇りなき時は心静かなり

一.心に勇ある時は悔むことなし

一.心賤しからざる時は願好まず

一.心に孝行ある時は忠節厚し

一.心に自慢なき時は人の善を知り

一.心に迷いなき時は人を咎めず

それぞれの意味合いを下記にまとめていきます。

(現代語訳)

①心に思い煩うものが無い時は心は平穏で体もすがすがしい

②心が思うような勝手な振る舞いをしない時は人を慈しみ敬う気持ちを失うことがない。

③無欲な時は、正しい判断と行動ができる。

④私利私欲が無い時は心が迷うことがない

⑤おごり高ぶった心がなければ人に礼を尽くすことができる

⑥やましい気持ちが無いなら、人を畏れることはない

⑦間違った見方をしなければ、人が従ってくる

⑧貪欲な気持ちが無い時は、こびへつらうことはない

⑨心がおだやかな時は、言葉遣いもやわらかになる

⑩忍耐すれば心持ちがあれば成功まで導ける

⑪心に思い煩うものが無い時の心は平穏

⑫勇気を持っておこなえば、悔やむことはない

⑬高潔な心があればむやみに神仏に頼ることはない

⑭親を敬う気持ちがあるほど忠節心も高い

⑮うぬぼれていない時には人の長所や良さがわかる

⑯信念を持っている人は人を咎めだてることはない

「宝は心にあり」と上杉謙信が説いたといわれるこの言葉を全て実行に移すのは難しいかもしれませんが、特に心に響いた言葉を心に留めてモットーにしてもいいのかもしれませんね。

他にもある上杉謙信の名言

人の上に立つ人物の心得を説いた上杉謙信の名言

(原文)

大将たる者は仁義礼智信の五を規とし、 慈愛をもって衆人を哀れみ

上杉謙信が大将としての心得を語ったときの冒頭の言葉です。

仁義礼智信とは、儒教において説かれる5つの徳目のことです。

「仁」とは人を思いやること。

「義」は利欲にとらわれず、なすべきことをすること。

「礼」は上下関係や社会秩序で守るべきこと。

「智」とは道理をよく学び、善悪を理解することで、

「信」は友情に厚く、欺かず誠実であること、とされています。

この5つを元としたうえで、領民をいつくしむことが大将には求められていると上杉謙信は考えていたようです。

「敵に塩を送る」につながる上杉謙信の名言

(原文)

我は兵を以て戦ひを決せん。塩を以て敵を屈せしむる事をせじ。

「敵に塩を送る」という慣用句があります。

これは、塩不足に悩む武田信玄に対して上杉謙信が塩の供給を止めなかったという事実から来ているといいます。

1567(永禄10)年、今川氏真(いまがわうじざね)は同盟関係にあった武田信玄への塩の供給を止めました。

これは今川家の宿敵、織田信長の義理の娘(姪を養子とし娘にした女性)と武田信玄の庶子「武田勝頼(たけだかつより)」の間で婚姻関係を結んだためといわれています。

甲斐国は現在の山梨県にあたり、海も無く、岩塩も取れない領地なので塩は他領からの輸入に頼り切っていました。

この塩の停止は武田信玄を大いに悩ませました。

塩は生命の維持に欠かせないものですし、食料の保存にも塩は使われていました。

この塩の停止が続けば甲斐では生きていけないという窮地に陥ったのです。

そのように悩み苦しんでいるところに救いの手を差し伸べたのが上杉謙信でした。

上杉謙信と武田信玄は「川中島合戦」で何度も交戦している宿敵でした。

しかし、あくまで武田信玄との合戦で決着をつけるのを望んでいた上杉謙信は、塩が無く困窮したところを攻め滅ぼすのは本意ではないと自領の越後国でとれた塩の供給は止めなかったというのです。

こうして塩不足という国の一大事を脱した武田信玄は上杉謙信に大いに感謝するとともに、遺言として何かあったら上杉謙信を頼れとのこすほど上杉謙信を信頼するようになったといいます。

この話が「敵に塩を送る」という慣用句として現在も残っているのです。

理想像として「天地人」を説いた上杉謙信の名言

(原文)

天の時、地の利に叶い、人の和とも整いたる大将というは、和漢両朝上古にだも聞こえず。いわんや、末代なお有るべしとも覚えず。もっとも、この三事整うにおいては、弓矢も起こるべからず、敵対する者もなし

(現代語訳)

天からは幸運、地勢も有利で、家臣や領民間でのいさかいが無い。

この3つの条件を満たす大将を、日本や中国の歴史上、そして神話の時代にもいたことがない。

そもそもそんな人物がいたら戦は起こらないし、敵対する人物もいないだろう。

そんな人物はいないと述べていますが、上杉謙信はこのような人物を理想とし、なれるように追い求めて生きていたように筆者には思えます。

この言葉は古代中国の思想家「孟子(もうし)」の言葉「天時不如地利。地利不如人和」を引用したと考えられています。

引用元の孟子の言葉は、書下し文で「天の時は地の利に如かず。地の利は人の和に如かず。」すなわち「天がもたらす幸運は土地の有利さには及ばない。土地の有利さも人の心の一致には及ばない。」となります。

上杉謙信が合戦に強いというだけでなく、教養深い人物でもあるというのをうかがい知れる言葉でもあります。

まとめ

春日山城壁書では自分を信じて行動すること、宝在心では感情と行動の結びつきを説くことで、いかに心を律することがいかに大切かを述べていました。

言葉の数々にも自分勝手な姿はどこにも見えず、いかに上杉謙信が言行一致の人物であるかというのが伝わってきますね!