座布団には出し方や座り方にマナーがあるのを、みなさんはご存知でしたか?

普段生活していてあまり意識することのない座布団マナーですが、裏表や前後も定められているので、時と場合によっては間違えると恥ずかしい、なんてこともあるかもしれませんね。

目次

座布団の向き

旅館のサービスの良し悪しを確かめる方法の一つに、座卓の周りに出されている座布団の向きを確かめる方法があるそうです。

全ての座布団の向きがそろっていれば従業員への教育がよく行き届いていることになるのだとか。

座布団一つで教育の質が分かってしまうとは驚きですね。

座布団の前後

座布団は細長い生地を半分に折り、縫い合わせて作ります。

そうすると縫い合わせていない1辺と縫い目のある3辺がありますよね。1辺だけあるこの縫い合わせていない箇所を「わさ」といいます。

こうしてできあがった座布団は、縫い合わせていない辺「わさ」が前となります。

座布団カバーが掛けられ縫い目が確認できない場合もあると思いますが、その際は座布団カバーのファスナーがある面が後ろとなります。

座布団の裏表

座布団の裏表を確認する方法は2つあります。

房の有無

一つは裏表をわかりやすくするための「房(ふさ)」が付いている面があるかどうかです。

房というのは座布団の中心部分にある、まるでおへそのような飾りの縫い目と、そこから垂れている糸の事です。

もし座布団の中央に房が付いていたら、その面が表になります。

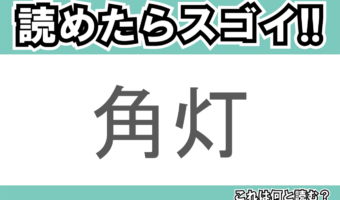

ちなみに座布団の四方にある飾り糸は「角房」という別の名前が付いているので、混同しないようにしてくださいね。

縫い目で確認

両面に房が付いていないものや、逆に両面に房が付いている場合に、表裏を確認する方法があります。

座布団は一つの布を縫い合わせていると前述しましたが、縫い合わせる部分を見ると布の側布が被さる方があります。この側布が被さっている面が表面になります。

座布団は正方形ではない!

座布団は正方形のように見えますが、実は正方形ではありません。

奥行き方がわずかながら長くなった長方形なのです。

これは座布団に正座した際、太ももの幅よりもひざ下の方が長くなることを配慮した造りになっています。

差があるとはいえ5cmほどなので、短いからこちらが前後と判別するのは難しいと思います。

生地の縫い目の有無で前後を確認する方がよほど簡単かと思われます。

座るのは裏面?!

ここまで座布団の前後や裏表の違いを解説してきましたが、座布団に座る際には1つ注意が必要です。

それは座る面に関してです。

普通、座るのは表面だと考えてしまいますが、座布団の場合は座るのは裏面になります。

房が付いていたり側布が被っている表面は体に触れない面とされていますので、裏面を上にして座ってください。

まとめ

座布団は前後や裏表を確認する方法があるので、もし来客や目上の方に座布団を出す必要がある時は参考にしてみてください。

しかし、この確認方法は日本に江戸時代から伝わる座布団のみで、洋式のクッションや、現代風の座布団はこのルールに則っていません。