日本は東洋の島国ということもあり、英語の影響を受けずに独自の言語である日本語を使う国として成長してきました。

近年では多くの英語が流入してきたことで、私たちの日常生活にも英語を使うことがたまにあると思います。そして逆に、日本語が海外に流出するということも増えてきました。

代表的なものだと「Kawaii」や「Otaku」などですね。そこで今回は、日本語がそのまま国際語になった言葉をご紹介します!

目次

津波(Tsunami)

津波は、海外でもそのまま「Tsunami」として伝わっています。

きっかけは明治三陸地震

その背景には、1896年に発生した明治三陸地震と関係があるようです。

当時、世界各地で電信が普及し世界のニュースが伝わるようになった頃に起こったのが明治三陸地震でした。

巨大地震だけではなく、約40mにも及ぶ巨大な津波が発生したそうです。

そしてその被害の大きさが海外でも報道されたのですが、当時はまだ地震や津波に対する認識が甘く、しかも地震にあまり縁のない国の人達にとって、津波の存在自体もあまり知られていませんでした。

そんな中でこの三陸地震での大津波は世界中にインパクトを与え、津波が知られるきっかけとなったそうです。

浸透させたアリューシャン地震

また、1946年にアメリカで発生したアリューシャン地震にも関係しています。

当時、この地震によって約35mの津波が発生しました。その津波がハワイ諸島に甚大な被害を与え、約165名の死者や行方不明者を出したそうです。

これらの災害を受け、太平洋津波警報センターと呼ばれる地震警戒システムが設立されました。そしてその英語での名称が『Pacific Tsunami Warning Center』であり、「Tsunami」という言葉がそのまま使われるに至ったわけです。

これにより、Tsunamiという単語がより浸透したと言われています。

カラオケ(Karaoke)

カラオケも海外では、「Karaoke」として浸透しています。

もともとは俗語

これは元々バンドマンが使っていた俗語であり、「空のオーケストラ」を略した言葉です。

そしてバンドマンたちの間で、ボーカル無しで演奏することを「カラオケ」と呼んでいたそうです。

当時バンドマンだったカラオケの開発者、井上大祐氏が1971年にカラオケの機材を発明しスナックなどにレンタルしたのが始まりだと言われています。

そこからカラオケは大ブレイクし、世界に広がっていきました。

特にフィリピンやタイなどアジア圏ではKaraokeが独自に進化しており、通常のカラオケという意味の他に、「Karaoke」という営業形態のお店が人気となっています。その進化したkaraokeとは日本でいうキャバクラやガールズバーのようなお店です。

かわいい(Kawaii)

海外に伝わっている日本語で有名なのが、「Kawaii」ですよね。

Kawaiiが国際語

日本のサブカルチャーなどで使われる「かわいい」という言葉が、サブカルの世界進出とともに「Kawaii」という言葉として広まりました。今では国際語として浸透しています。

ただ、Kawaiiはアニメや漫画だけではなくゲームやキャラクターなどに使われる言葉で、主に日本のものに対して使われています。そのため、英語のCuteとは区別されます。

特にハローキティやポケットモンスターなど、特定のサブカルに対する言葉として使われるのが一般的ですね。実際に海外版のWikipediaではKawaiiの解説があるなど、その浸透具合がわかります。

アニメ(Anime)

日本を代表とする「Anime」も、海外にそのまま伝わっています。

アニメーションの日本語

日本ではアニメが映像作品としての意味合いを持ち、アニメーションとはまた違った認識で捉えられています。

日本でアニメといえば二次元のキャラクターが背景に合わせて動き、物語を展開していく作品自体を指しますよね。それらがそのまま海外でAnimeとして親しまれているのです。

ちなみに英語でのAnimationは動画のことを指す言葉であり、コマ撮りで複数の静止画像に動きを作る技術も意味します。そのため、日本人が使っているアニメという言葉とは意味が若干異なるかもしれません。

漫画(Manga)

漫画は海外でコミックに位置づけられるものです。しかし、海外では日本の漫画ほど分厚いシリーズ作品は少なく、気軽に読める雑誌のような立ち位置に近いですね。

世界では日本独自に発展した漫画文化を称賛する意味も込めて、これらの作品を「Manga」と呼ぶようになったそうです。

オタク(Otaku)

オタクという言葉は日本が生みの親です。

海外にはそのような人たちを区別をする習慣がそもそもありません。その一方、日本ではオタクという言葉自体が特定の人を意味する言葉として浸透しました。

日本では異常なほどにアニメや漫画を愛する人たちのことを、ずっと自宅で楽しんでいるという意味を込めて「オタク」と呼んでいました。実は1970年代頃にはすでに一部の人の間で使われていた言葉だと言われています。

しかし、近年ではそれが転じて何かに夢中になっている人全般を「〇〇オタク」と呼ぶことが多くなりましたね。

海外ではそんなオタクを、1つの文化と見立てて「Otaku」と呼びます。

折り紙(origami)

折り紙も日本独自の文化だということで、海外ではそのまま「Origami」として伝わっているそうです。

折り紙動画は世界で人気

こちらの動画は折り紙の中でもドラゴンの折り方を紹介している動画なのですが、再生数がとんでもないことになっています。

YouTubeの台頭で動画の再生数が数百万回を超えることはいまや珍しくないのですが、この動画は数千万回以上再生されています。それほど海外の方が日本の折り紙に興味を持ってくれているということですね。

事実、世界では日本独自の文化として「Origami」を紹介していることもあります。

禅(Zen)

近年は日本古来の文化に興味を持つ外国人も増え、禅などもそのまま「Zen」として浸透しています。

日本語の意味の方が難しい

禅は日本語で説明しろと言われると難しいもので、現代人の中では和風の雰囲気を醸すもの全体に使う言葉として浸透しています。また、和の心を禅と表現する場合もあります。

英語では"精神"というような意味で用いられるそうで、日本独特の思想などをZenとして捉えている外国人も多いですね。

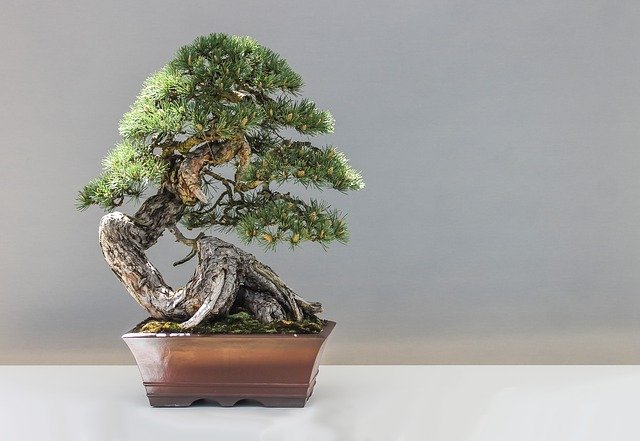

盆栽(Bonsai)

海外でじわじわと人気を集めているのが盆栽です。

日本の盆栽文化は歴史も古く、いかにその姿を美しく魅せるのかという点に重きを置いた文化が海外でも評判を集めています。

映画「ベスト・キッド」などではBonsaiとしてそのままの言葉が使われており、日本らしさを感じさせる盆栽が一部のマニアに受けているようです。

絵文字(Emoji)

意外なことに絵文字は日本の発明なのです。

顔文字は別なのですが、メールなどで使える絵文字を最初に使ったのは日本だと言われています。

そのことから海外でそのまま「Emoji」として使われることが多いそうです。

まとめ

海外から日本に伝わってきた言葉は数知れずですが、逆に日本から海外に伝わった言葉もたくさんあります。

ここで紹介した言葉の他にも世界中に日本語が広まりつつあるので、ぜひ「こんな言葉もあるよ」という方がいればシェアしてくださいね!

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

出典:YouTube(折り紙 「ドラゴン」 の折り方 (Jo Nakashima))