イルカとクジラといえばどちらも海に棲む哺乳類で、大きいのがクジラで、頭がいいのがイルカ!というような何となくのイメージはありますよね。

しかし、イルカとクジラには明確な違いはないそうです!

そこでここでは、イルカとクジラの違いについて見ていきましょう。

また、シャチなどその他の似ている動物についても見ていきますよ。

目次

イルカ・シャチ・クジラ

イルカとシャチとクジラは、実は同じクジラの仲間です。

結論を先に言ってしまうと、いずれも同じ分類の生き物となります。

分類上は全てクジラ目

分類上、イルカとシャチとクジラは海棲哺乳類に分けられます。

クジラ目に分類されており、クジラの仲間ということになります。

クジラ目の中で複数の種類に分かれてはいますが、分類学上ではイルカ、クジラ、シャチは全てクジラ(クジラ目)ということになります。

2亜目

クジラは主にハクジラ亜目と、ヒゲクジラ亜目の2種類に分けられます。

大雑把な区別となりますが、歯があるものはハクジラ亜目、歯がなく口にプランクトンを濾すための櫛のようなヒゲを持つものはヒゲクジラ亜目となります。

ハクジラ亜目の中にイルカやシャチ

イルカやシャチは歯を持っているので、クジラの種類の中でも、ハクジラ亜目に属しています。

ハクジラ亜目は、その名の通り歯が生えている種で、イルカやシャチなど比較的小型のものが多いといわれています。

逆にヒゲクジラ亜目はシロナガスクジラやザトウクジラ、コククジラなど比較的大型のものが多いと考えられています。

イルカとクジラの違い

イルカとクジラには、違いは全くないのでしょうか?

結論を先に言ってしまうと、各科で違いを分けることはある程度可能ですが、そこに厳密な定義はない状態です。

明確な違いはない

イルカとクジラは明確な定義がそもそも曖昧なため、「これはイルカで、これはクジラだ」という判断も実は曖昧だったりします。

そこで取られているのが、大きさによって区別です。

ハクジラの中でも、体長4m~4.5m以下の小型の個体をイルカと呼び、それよりも大きなものをクジラとして扱うのが一般的となります。

頭の良さや食性、生態や特性による違いはあるのですが、明確な定義などはないそうです。

シロイルカ

シロイルカはイッカク科シロイルカ属で、体長が5mを超える大きさとなっています。

前述の大きさでの分類ならば、クジラと言われる大きさですね。

しかし、日本名はシロイルカですので、イルカとして認識されていることが多いのです。

もちろん、そのサイズ感からクジラと認識される場合もある種です。

英名では、「Beluga whale」(単にBelugaと呼ばれる場合も多い)「White Whale」と呼ばれ、これを見るとクジラなのかなという印象を受けますよね。

その学名は「Delphinapterus leucas」となっており、イルカを彷彿させる名前となっています。

ゴンドウクジラ

ゴンドウクジラは、分類学的にはマイルカ科に含まれるクジラと名の付く種では最も小さい種類です。

体長は2m~5mと、先ほど登場したシロイルカよりも小さい個体が多いです。

クジラとしては小さい体なので、ゴンドウイルカとして認識されることも多くあります。

とはいえ、ゴンドウクジラの中でもコビレゴンドウは獲物を求めて1,000m以上も潜水することが可能となっています。

その特徴は、クジラに抱かれている印象そのものですよね。

このゴンドウクジラもシロイルカ同様に、イルカかクジラかで意見が分かれる種となっていますよ。

シャチは?

同じ海棲哺乳類のシャチはどのような分類となるのでしょうか?

ここからはイルカやクジラとも違う、シャチについて見ていきましょう。

クジラ目ハクジラ亜目マイルカ科シャチ属

シャチも、イルカやクジラと同じく、クジラ目の生物です。

体長は5mを超えるため大きさで分けた場合、イルカではなくクジラということになります。

しかし、シャチ属は単独なので、イルカでもクジラでもなくシャチとして認識されています。

シャチには、定住型と回遊型がいるとされています。

他にも4つのタイプに分化されており、タイプA~タイプDそれぞれで模様などの姿形が違う他、特性も違ってくることがわかっています。

タイプA

最も一般的なシャチで、人々がイメージするシャチがこのタイプです。

最近の論文では「whale eater killer whale」と表されることが多く、その名の通り「クジラを食べるシャチ」という、まさにシャチという存在です。

自分よりも大きなミンククジラなどを主食としており、流氷が少ない沖合に棲んでいる種類です。

タイプB

こちらはタイプAよりもやや小さく、主に海生哺乳類(ペンギン、アザラシ、ナガスクジラ等)主食とする種類です。

論文などでは「mammal eater killer whale」(哺乳類食いのシャチ)と記述されることが多いです。

アイパッチがタイプAの2倍ほど大きく、白色部がやや黄色くなっていることが多いのが特徴のようです。

また、流氷のある沿岸近くに棲み、沿岸の陸上に上がってアザラシなどを捕獲するそうです。

タイプC

シャチの中で最も小さいのがこのタイプCです。

タイプAと比較すると、オスで約100㎝、メスで60㎝ほど小さいとされています。

食性はタラを中心とした魚が中心で、論文では「fish eater killer whale」(魚を食べるシャチ)と表現されます。

タイプCは、白い部分が黄みがかることが多いですが、アイパッチは最も小さいそうです。

また、沿岸部に棲み、このタイプのシャチが最も大きな群れを作るとされています。

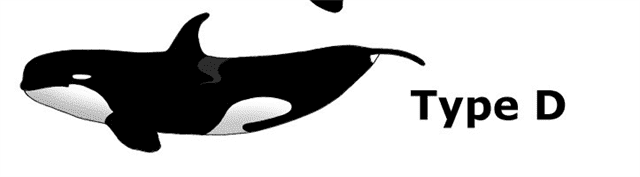

タイプD

こちらは、2004年以降に提唱されるようになった新しいタイプです。

見た目が少し丸みを帯びていて、頭部がゴンドウクジラのような印象のシャチですね。

主食に関してはあまり知られていませんが、魚を主に食べていることが報告されているようです。

また、地球を回るように周回していると考えられており、他の3タイプとは少し生息域が異なるようです。

種が増えるかも!?

現在は4タイプに分かれていますが、タイプBとCに関しては特に別種にすべきだという研究が進んでいるそうです。

近い将来、シャチは1種ではなく、いくつかの種に分けられる可能性があるかもしれませんね。

まとめ

イルカとシャチは、クジラ目に分類される生き物です。

特にイルカはクジラに近い種とされ、時に区別がサイズでしかできないとされることもあります。

4.5m以下ならイルカ、それ以上ならクジラとされることもありますが、5m以上の個体もいるシロイルカがいる一方、体長が2〜5mほどのゴンドウクジラもいることから厳密に定義がなされていないことが分かります。