南米大陸のアンデス地方に暮らすリャマやアルパカは、先祖が同じ動物であるところから似ている共通点も多々あります。

しかし、体の大きさや耳の形、飼育目的などが異なります。

そこでここでは、共通点が多い動物リャマとアルパカの違いについて、その特徴と併せて見ていきましょう。

目次

リャマとアルパカの違い

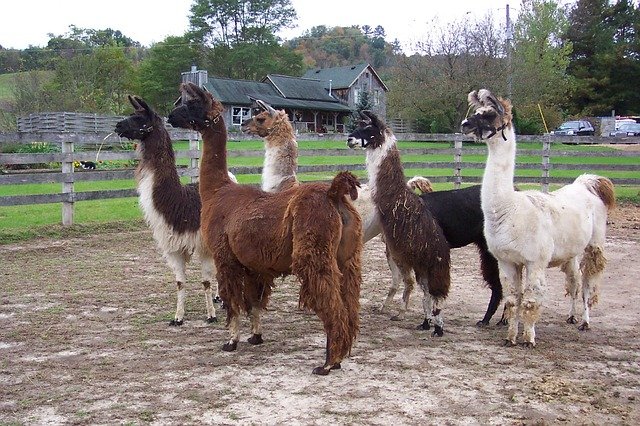

まずは写真を見るのが早いので、以下の画像を確認してみましょう!

↑こちらがリャマです。

↑こちらがアルパカです。

どちらもラクダ科の動物ということもあって、しっかりした体に長く伸びた首などそっくりと言っても過言ではない外見の共通点があります。

南米大陸・アンデス地方に生息するという点も共通していますし、先祖も同じ動物だとされています。

大きさの違い

リャマとアルパカを比べるなら、まずは体の大きさの違いが挙げられます。

リャマの大きさ

リャマは体長が約1m前後で、頭胴長が約2mほどです。

成獣の体重は100kg前後、軽いもので70kg台、大きいものなら150kg近くになります。

足腰も筋肉質でたくましいため、見た目もずっしりどっしりしているという印象があります。

アルパカの大きさ

アルパカも体長は約1m前後で、頭胴長も約2mあります。

しかし、リャマよりも小柄なこともあり一回り小さいです。

体重は50kg前後で、大きくても70kg程度とされます。

全身が柔らかくてかわいらしいため、見た目はモフモフで愛らしいという印象がありますね。

耳の形の違い

リャマとアルパカは耳の形も異なります。

この両者の耳の形の違いが、見た目での判断が一番しやすい点とも云われています。

リャマの耳の形

リャマの耳の形は尖っています。

アルパカの耳の形

アルパカの耳の形は、丸っこくなっています。

飼育目的の違い

リャマとアルパカは共に人間に飼育されてきた歴史があります。

リャマの飼育目的

リャマは、荷物の運搬を目的に飼育されています。

どっしりした体格もあって、人々の荷物を運ぶという役割を古くから担っており、アンデス地方では重要な「足」としても活躍しているのです。

アルパカの飼育目的

アルパカは、体毛の加工を目的に飼育されていることが多いです。

近年は動物園などの展示で人気を集めていることから、単に体毛の加工だけで飼育されていないケースも増えましたが、それでもアンデス地域ではその上質な体毛が重宝されています。

リャマとアルパカの共通点

こちらは、グアナコというラクダ科の動物で、リャマとアルパカの先祖とされています。

ここからは、リャマとアルパカの共通点を見ていきましょう。

先祖は同じ?!

リャマとアルパカの共通の先祖は、グアナコというラクダ科ラマ属の動物です。

こちらもアンデス地方原産の動物となっています。

インカ時代以前から人間の生活を支えてきた働き者とされており、その点でもリャマやアルパカと共通している点が多いです。

アンデス地方では、これらラクダの仲間が重要なパートナーとして飼われていることも多く、人間の生活に欠かせない存在でもあります。

祭事に使われたリャマとアルパカ

リャマやアルパカは、古くから祭事に使われた動物でもあります。

その点も共通点といえるのかもしれません。

1400年代のペルーで繁栄したチムー王国の遺跡からは、人間の子供の骨と一緒にリャマやアルパカの骨も大量に出土しています。

これらは何かの生贄など、祭事に使われたのではないかと考えられており、古くからラクダ科の動物が祭事に用いられたことを裏付けています。

インカ帝国において重要な儀式の際に生贄として捧げられていたともされている他、インカ帝国では医薬用としても使われたようです。

まとめ

リャマとアルパカの違いは大きさや耳の形、飼育目的などにあります。

しかし、先祖となる動物は共通しているというのですから不思議ですよね。

また、古くから祭事に使われてきたという共通点もあります。