8月31日は、語呂合わせで「野菜の日」です。

この「野菜の日」に合わせて、刃物メーカー貝印は食品ロス問題の取り組みの一環として、2022年8月31日(水)にWebサイト『やさしい切りかた辞典』を開設しました。

食品ロス問題の原因はいくつかありますが、その中でも“食材をムダに切りすぎてしまう”「過剰除去」に着目したこのwebサイトでは、野菜をムダなく切る方法や調理する方法などが紹介されています。

地球にも食卓にも優しいアイディアの数々は目からウロコですよ!

目次

家庭から出る食品ロスは毎年32.8万トン!?

家庭から出る食品ロスの毎年の発生量は、環境省の発表によると全国で推定32.8万トンと相当な量。

しかしながら、貝印が全国の男女500名を対象に調査をしたところ、8割以上が食品ロスに対して意識を持っている一方で、家庭での調理中の食材の切りすぎ(過剰除去)への意識は2割以下と、かなり低いことが明らかになりました。

特に過剰除去されやすい食品となるのは、野菜です。

貝印が行った調査では過剰除去されやすい野菜のランキングは、1位「キャベツ」、2位「ニンジン」「ブロッコリー」4位「レタス」という結果になっています。

『やさしい切りかた辞典』では、独自調査により上位に入ったキャベツやニンジン、ブロッコリーをはじめとした野菜をムダ無く切る方法が動画などで紹介されています。

やさしい切りかたをマスターしよう!

「やさしい切りかた辞典™」で公開されている野菜の切り方を、特別にいくつかご紹介します。

中には目からウロコの方法もありますよ!!

キャベツの切りかた

①芯の根元に三角形に切り込みを入れ、取り除きます。

②葉は太い芯にそって切り込みを入れ、芯を取り外します。

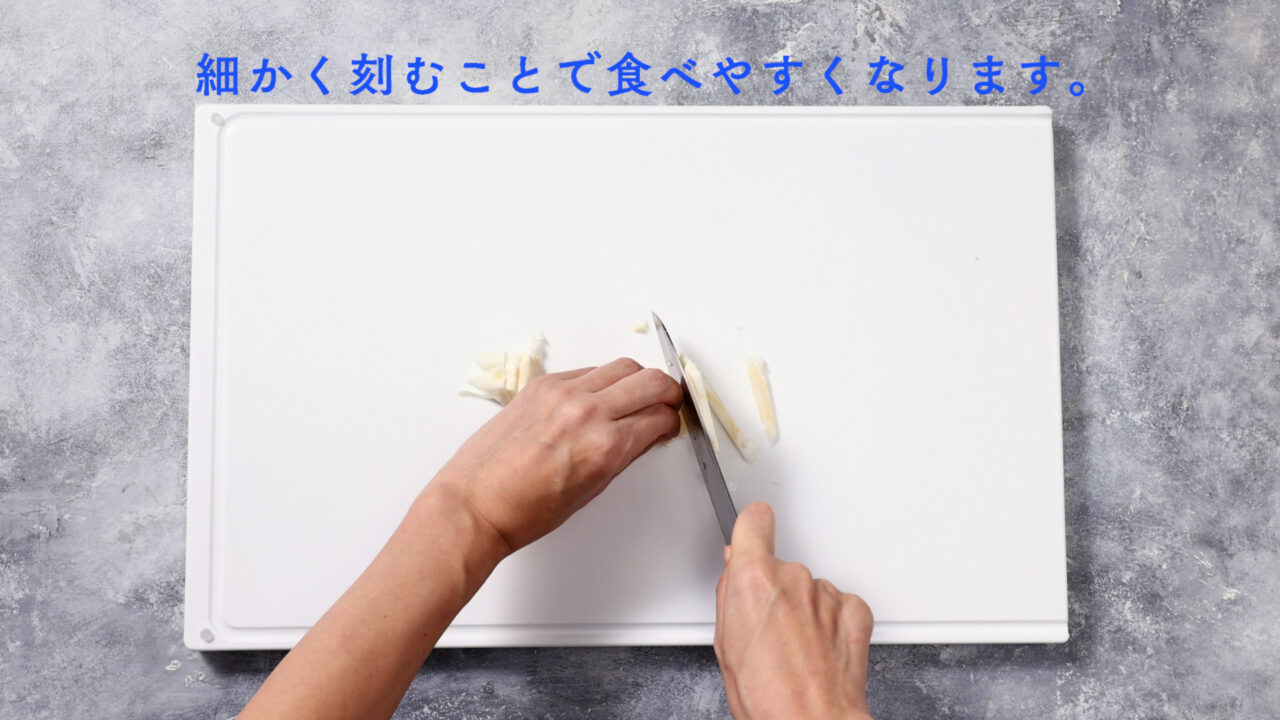

③かたい芯の部分も、細かく刻むことで食べやすくなります。

ニンジンの切りかた

①ヘタに包丁を持つ手の親指を添え、くるくると回しながら刃を入れます。

②皮はピーラーでむきます。食品ロスを意識するなら、皮ごと食べるのがおすすめです。ヘタは事前に爪楊枝で汚れを取れば、千切りにして食べることができます。

シイタケの切りかた

①軸を手で取ります。

②石づきを5mm程度切り落とせば、軸の部分も食べることができます。

ホウレン草の切りかた

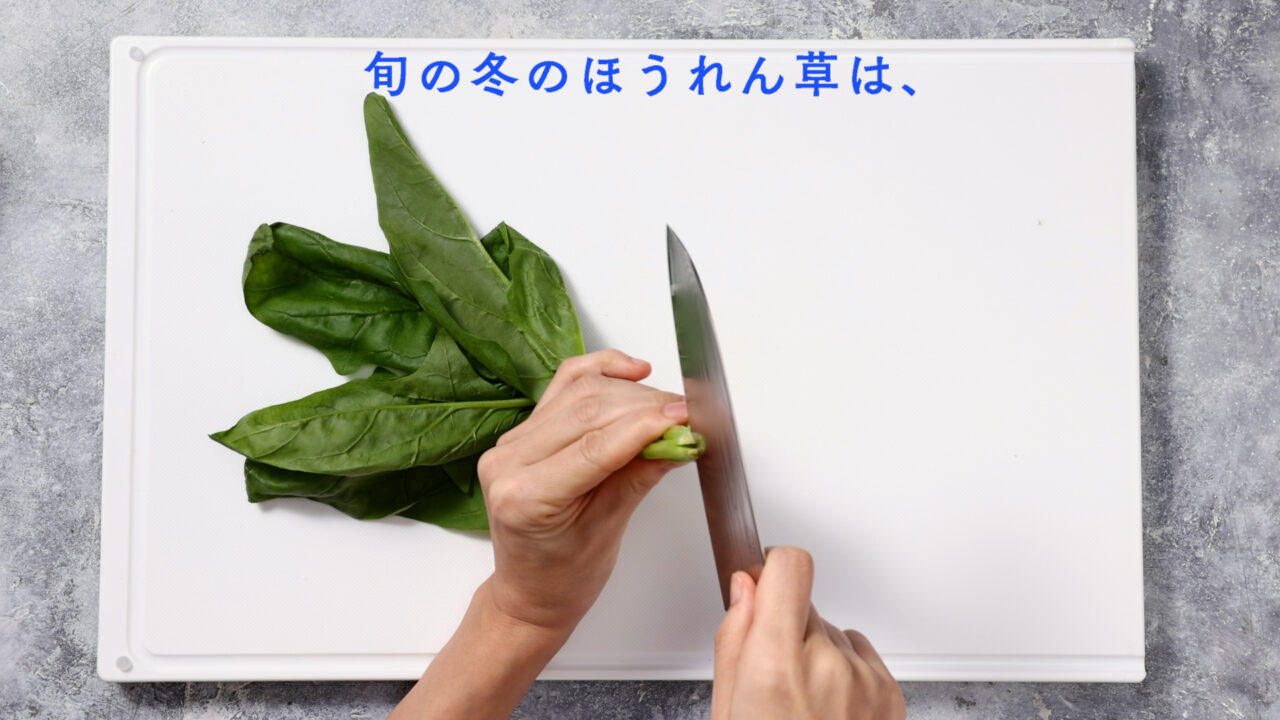

①ほうれん草や小松菜はすべて食べられます。

②事前に茎と茎を開くようにしながら根元を洗い、土などの汚れを落とします。

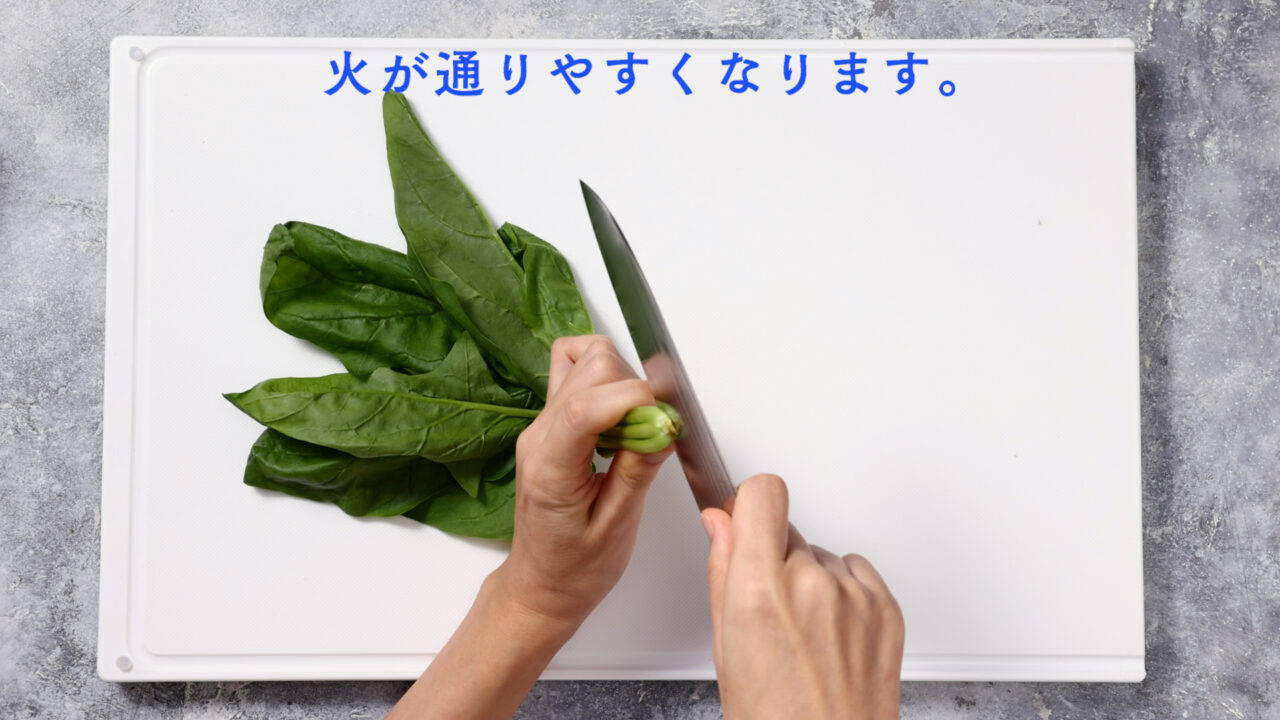

③根の先端に深さ1cm程度、十字の切り込みを入れると、火が通りやすくなります。旬の冬のほうれん草は、根元のピンクの部分が特に栄養豊富です。

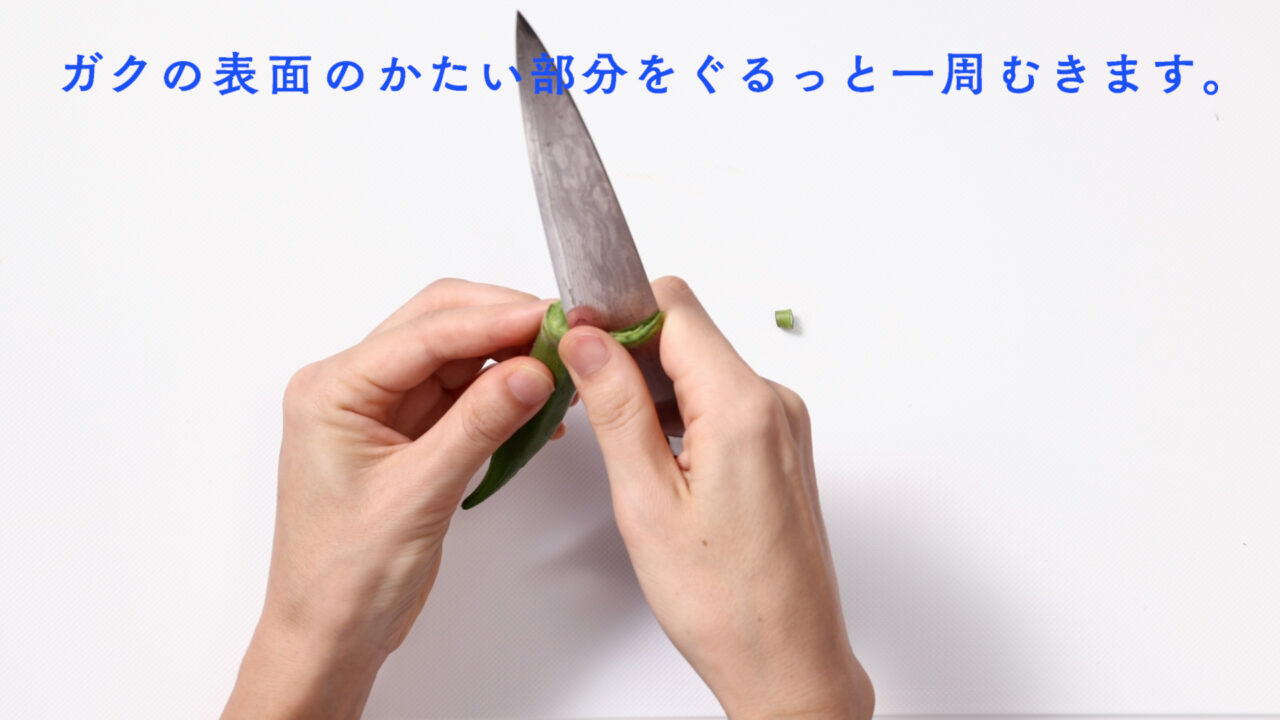

オクラの切りかた

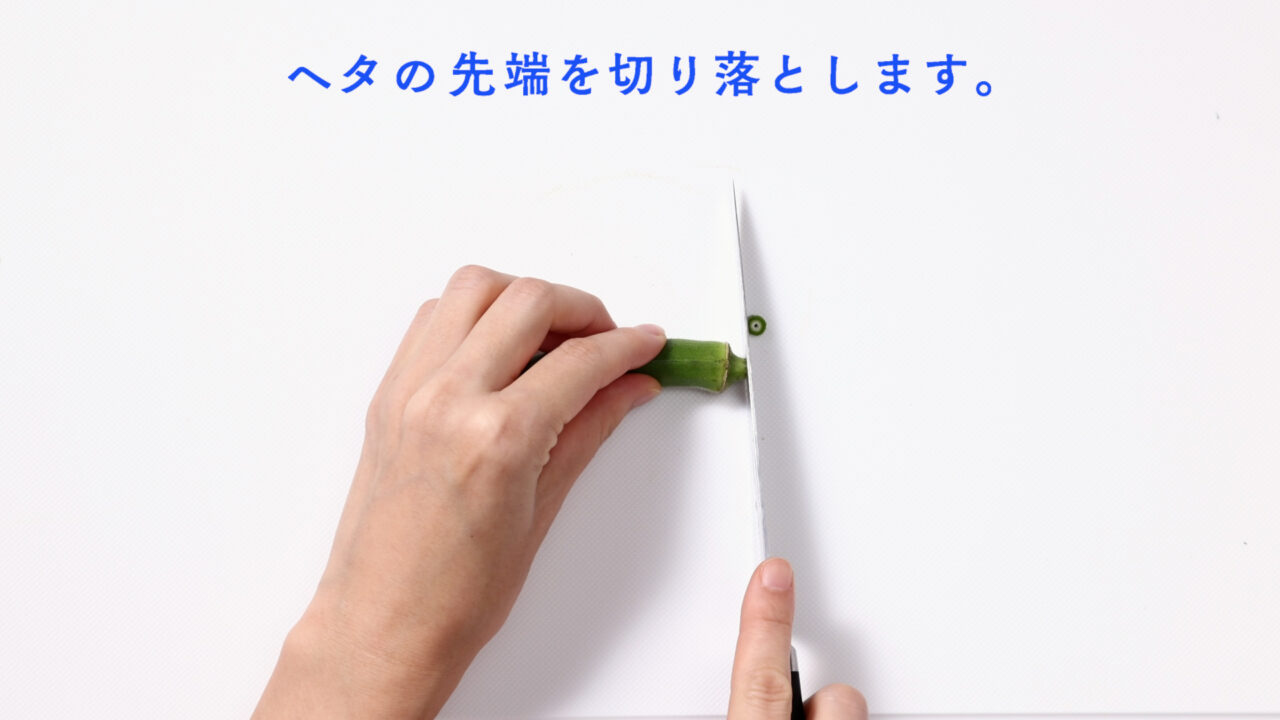

①ヘタの先端を切り落とします。

②ガクの表面のかたい部分をぐるっと一周剥きます。

リンゴの切りかた

①りんごを横にして、好みの幅にカットします。りんごの下に布巾を敷くと安定して切りやすくなります。

②種以外の周りの部分は食べられます。

簡単レシピも必見!

食品ロスアドバイザー/料理研究家の島本美由紀先生が監修した「やさしい切りかた辞典™」では、過剰除去を減らす食材の切り方だけでなく、ニンジン・ブロッコリー・エノキ・カボチャ・ピーマン・キャベツの6種類の野菜の簡単レシピも紹介されています。

他にも、長持ちする野菜の保存方法が書かれたワンポイントアドバイスも。

今回記事内で紹介した野菜の他にも、ブロッコリーやレタスといった野菜からエノキなどのキノコ類といた食材の切り方も載っていますよ!