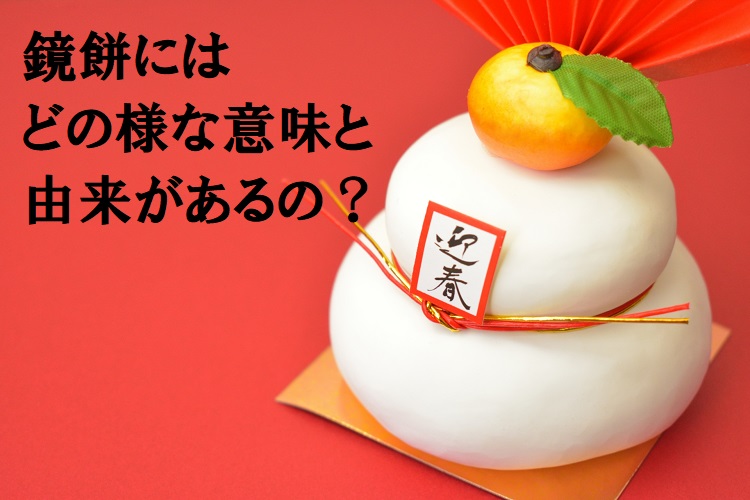

お正月になると飾られる鏡餅。当たり前のように存在しているからあまり気にかけませんが、実際何の意味があってに飾り立てされているかご存知でしょうか?

それになぜ名前に「鏡」と付くのか、二段になっている理由、飾りにはどの様な由来があるのか、一度疑問に思うと次々と疑問が湧いて出てきますね。今回はそんな鏡餅について解説します。

目次

正月に鏡餅を飾る理由

年神の依代とされる鏡餅

鏡餅は元旦に訪れてくる「年神(としがみ)」の依代(よりしろ)として考えられています。

年神とは日本神話に出てくる穀物神のことです。穀物の実りと共に子孫繁栄も司っているとされていることから、古くから日本では篤い信仰を受けてきています。

現在も伝わっている正月の行事の多くは実はこの年神を迎え入れてもてなすために行われています。鏡餅もこの年神を迎えるための用意の1つです。各家に来た年神は、この鏡餅を依代とすることで正月の間をその家で過ごしたのです。

鏡餅の形状の不思議

鏡餅はなぜ丸形をしているのか

鏡餅の特徴の1つに形状が丸いということがあります。この形状は、文字通り鏡に由来しています。昔の鏡は青銅もしくは銅でできた丸形をしていました。この形状をかたどった餅なので鏡餅と名付けられたとされています。

なぜ鏡なの?

鏡は日光を反射することで太陽のように輝いて見えることから、太陽神「天照大神(アマテラスオオミカミ)」に見立てられていました。そして、御神体として鏡は多くの神社で祀られれるようになりました。

天照大神は日本神話で最上の神とされていましたので、多くの神社があります。そのため「御神体=鏡」となり、鏡は神様が宿る場所と考えられるようになりました。

このような理由から、鏡をかたどった鏡餅を年神は依代としているのです。

鏡餅は三種の神器?!

鏡餅はただの鏡ではなく、古くから天皇家に伝わる三種の神器の1つ「八咫鏡(やたのかがみ)」を型どったものともいわれています。

餅の上にのった橙は「八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま)」、その間に挟むようにして飾り付ける串柿は「天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)」をそれぞれ見立てることで、三種の神器が1つにまとまった神聖なものと鏡餅は考えられていました。

鏡餅が二段重ねになっている理由

丸形の鏡餅は通常、大小二段にして飾られています。これは上の段を陽(太陽)下の段は陰(月)を意味していると考えられています。

また、古くから日本では「重ねる」という言葉を福寿の言葉として考えていました。「幸せを重ねる」「歳を重ねる」これらの言葉は縁起のいい言葉なので、「重ねる」言葉やものは演技がいいとされたそうです。

そのため、鏡餅も縁起を担いで重ねられる様になったと考えられています。

鏡餅を飾る時期

最近では鏡餅を飾るのはクリスマス明けになる家が多いと思いますが、昔から飾り付けには向かないとされる日があります。

それは12月29日と31日です。

29日は、9が苦につながる事から縁起が悪いとされ、31日に飾るのは、一夜飾りと呼ばれ誠意が無い、葬儀を連想させるという理由からよろしくないとされています。

逆に飾り付けするのに最適なのは12月28日といわれています。これは、漢数字の八が末広がりなことから縁起がいいとされている事から来ています。

まとめ

鏡餅は年末になると毎年スーパーで売られているのを見かける年末の風物詩になっています。

しかし、ただ単に正月だから飾るというものではなく、実は古来から五穀豊穣と子孫繁栄を願って飾られていたものでした。プラスチックケースに入っていない鏡餅と橙、それに串柿を用意して、来年の平穏を願いながら飾り付けをする年末というのも風情があってよさそうですね。

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

出典:Wikipedia(鏡餅)