レッサーパンダは動物園の人気者として知られていますが、みなさんはこの名前を漢字で書けますか?

実はレッサーパンダは漢字表記がしっかり用意されています。

しかも、その漢字表記はジャイアントパンダとの深い関係もあったりします。

結論を先に言ってしまうと、どちらも熊猫と漢字で書くんですよね。

そこで、ここではレッサーパンダとパンダを表現する漢字についてご紹介します。

また、それぞれの違いについて見ていきましょう。

目次

レッサーパンダ

レッサーパンダは哺乳網食肉目レッサーパンダ科レッサーパンダ属に分類される動物です。

形態の比較としてはクマ科に近縁であり、アライグマ科やイタチ科にも近縁だと考えられていますね。

ここからは、まずそんなレッサーパンダの生態や特徴についてご紹介します。

生態

レッサーパンダは主に中国やインド、ネパール、ブータン、ミャンマーなどアジア地域の森林や竹林に生息している動物です。

以前は中国各省に点在していたのですが、絶滅してしまった地域も少なくありません。

現在では絶滅危惧種に指定されています。

ラオスでも確認されたと言われているのですが、信憑性は低いとのことです。

比較的標高の高い場所を好み、温帯や亜熱帯や熱帯にも生息しています。

夜行性もしくは薄明薄暮性で日中は休み、夜中に行動することが多く、縄張りを形成して生活する動物です。

タケやタケノコを食べますが、他にも笹や果物を食べたりすることもあります。

また、動物の卵や死骸も食すことから雑食性の動物ということになります。

野生のレッサーパンダの寿命は主に8年~10年ですが、飼育下においては20年以上生きた個体もいるとされています。

特徴

体長は50cm~60cmと小型であり、体重も3kg~6kgほどしかありません。

その全身は茶色の毛で覆われており、尻尾がとても長いです。

全身を包む長くて柔らかい毛が赤みががって見えることもあることから、英語圏ではレッドパンダと呼ばれることもあります。

「熊猫」繋がりのパンダとの関係

現在ではパンダというとジャイアントパンダのことを指すのが一般的で、レッサーパンダではありません。

ちなみにジャイアントパンダは120cm~150cmほどの大型で、体重も80kg~150kgほどあります。

その体格からジャイアントと名前に付いているのですが、レッサーパンダの仲間ではなくクマの仲間です。

その体毛は白と黒であることはよく知られていますが、分厚い脂肪と筋肉に覆われています。

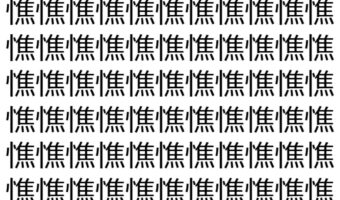

その体格からして仲間とは到底見えないレッサーパンダとジャイアントパンダですが、漢字表記するとどちらも『熊猫』という漢字を用います。

その際、レッサーパンダは頭に小を付けて小熊猫、ジャイアントパンダは大熊猫と区別されています。

実はパンダの先輩はレッサーパンダ

初めてのパンダは西洋人によってネパールで発見されました。

パンダという名前はネパール語で「竹を食べるもの」を意味するパンヤや「手のひら」を意味するパンジャからつけられたと言われています。

当時ジャイアントパンダは西洋人に知られておらず、レッサーパンダだけがパンダと呼ばれていました。

そして、このレッサーパンダが猫のような身体に熊のような顔を持っていることから、漢字表記は「熊猫」になったとされています。

しかし、その後にジャイアントパンダが西洋人に知られると、「笹を食べる」という共通した特徴からレッサーパンダと同種と思われたか、それとも仲間だと思われたのかジャイアントパンダもパンダと呼ばれるようになりました。

とはいえ、両者は体格からして大きく異なる生き物です。

そこで区別をする必要が出てきたのです

ジャイアントパンダの方が有名に

その経緯から、レッサーパンダがパンダと呼んでいましたが、後にジャイアントパンダもパンダと呼ばれるようになり、その上ジャイアントパンダのほうが有名になってしまったため、呼び方を区別するようになりました。

白黒の毛並みのパンダは大きいパンダなので漢字表記は『大熊猫』で英語名はジャイアントパンダ、茶色の毛をしたパンダは小さいパンダだから漢字表記は『小熊猫』、英語名は「小さい」という意味のレッサーを頭に付けてレッサーパンダになったとされています。

パンダという名前の由来

すでにネパールで発見された当時の話を紹介していますが、パンダという言葉自体の由来についてみていきましょう。

ヒマラヤ山脈付近の言葉から

パンダという名前は、西洋人に先に発見されたレッサーパンダから来ています。

ネパールのヒマラヤ山脈付近でレッサーパンダを発見した西洋人が、現地人に名前を聞いたところ「笹を食べるもの」という意味のパンヤ、もしくは「手のひら」という意味のパンジャという答えが返ってきました。

そこから「パンダ」と命名されたとされています。

まとめ

パンダといえば可愛らしい白黒のふわふわしたジャイアントパンダを思い浮かべますよね。

ところが、実際に発見が早かったのはレッサーパンダの方です。

そして漢字表記に用いられている「熊猫」もレッサーパンダの外見から来ています。

もともとは同じ動物と思われてどちらも「パンダ」と呼ばれていましたが、後年になって白黒の毛をしたパンダを「ジャイアントパンダ(大熊猫)」、茶色いパンダを「レッサーパンダ(小熊猫)」と呼び分けるようになりました。