「アオイガイ」はカイダコと呼ばれる、タコの別称です。

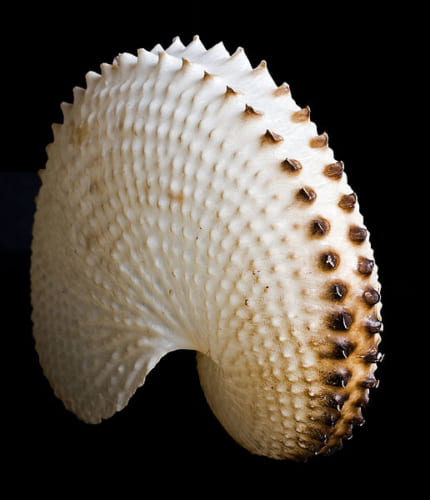

タコながら貝を持つその不思議な生態をしていますが、この貝殻が乳白色をしていて美しいことから観賞用に飾られることもあるそうです。

そんな貝を持つ不思議なタコ「アオイガイ」の生息域や生態についてご紹介します。

目次

アオイガイの生息域と生態

貝を持ち触手を出すアオイガイはオウムガイにも似ていますが、タコ目カイダコ科に属するれっきとしたタコの仲間です。

アオイガイの生息域

アオイガイは世界中の温帯気候もしくは熱帯気候の海洋の表層付近に生息しています。日本では九州北部から北陸の日本海側で生息しています。

アオイガイの生態

アオイガイは温かい海の沖合を浮遊して生活しています。また、大量のアオイガイの貝殻がまとまって海岸に打ち上げられることから群れを作る習性があると考えられています。タコなので肉食性で、稚魚や甲殻類を捕食します。

アオイガイの貝

アオイガイという名前は二つの貝殻を向かい合わせると植物の葵に見えることから付けられました。タコの方ではなく、貝殻のみで付けられた名前のようです。

オスには貝は無い

アオイガイはメスのみが貝を持っており、オスには貝はありません。また、メスのアオイガイが25~30cmまで成長するのに対して、オスはその20分の1、1.5~5cmという極めて小さいサイズをしています。

アオイガイはメスが貝を持つ理由

メスにのみ貝があるのは卵を守るためです。アオイガイのメスは、触手から石灰質を分泌し、卵を守るために乳白色をした貝殻を自分で作るとされています。この自分で作った殻の中でメスは安全に子育てをします。

別称はタカラガイと同じ「子安貝」

アオイガイもカイダコの別称ですが、他にも「子安貝」という別称があります。これは殻の中で子育てもする様子から付けられた名前です。

この「子安貝」という名前は「タカラガイ」の別称でもあります。タカラガイの場合は、妊婦がお産の時に握っていると安産できると信じられていたため「コヤスガイ」と付けられた考えられていますので、同じ「子安貝」という別称ですが、由来は全く違うようです。

まれに水族館などでその姿を見られる時も?

アオイガイは水族館で通常飼育はされていませんが、まれに漁港などに上がったものが水族館に持ち込まれて飼育や展示されることがあるそうです。いまだに生態が判明しきっていないので寿命なども判明していない生き物のため、いつ見られていつまで見ることができるのかが不明ですので、もし偶然行った水族館でその姿を見られたら幸運ですね!

まとめ

メスしか貝を持たないアオイガイは世界中の海で見られながらもまだ生態に不明なものが多い不思議な生き物でした。30cmにもなるメスに対して、大きくても5cmというオスの小ささはメスのほうが大きいことが多い海中の生き物の中でも珍しいサイズ差だそうです。一度でいいので乳白色の貝をしたアオイガイが水中で浮かんでいる姿を見てみたいものですね!

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

出典:wikipedia.org(カイダコ) / wikipedia.org(Argonautidae)