Twitterでまるで現代アートのような掛け軸が話題となっていました。話題になったのは江戸時代に有名な僧侶が書いたとされる「南無阿弥陀仏」の文字でした。しかし、話題になった江戸時代のものよりもはるか昔、聖徳太子の時代から伝わる作品もあるのだとか!

そんな面白い古来から面悪日本のアートを紹介してくれた切り絵道folklore(@kirie_folklore)さんの投稿を紹介します。

目次

現代アート?

まずはこちらのお写真をご覧ください。

突然ですが皆さんに質問です。

この掛け軸が書かれたのはいつ頃だと思いますか?

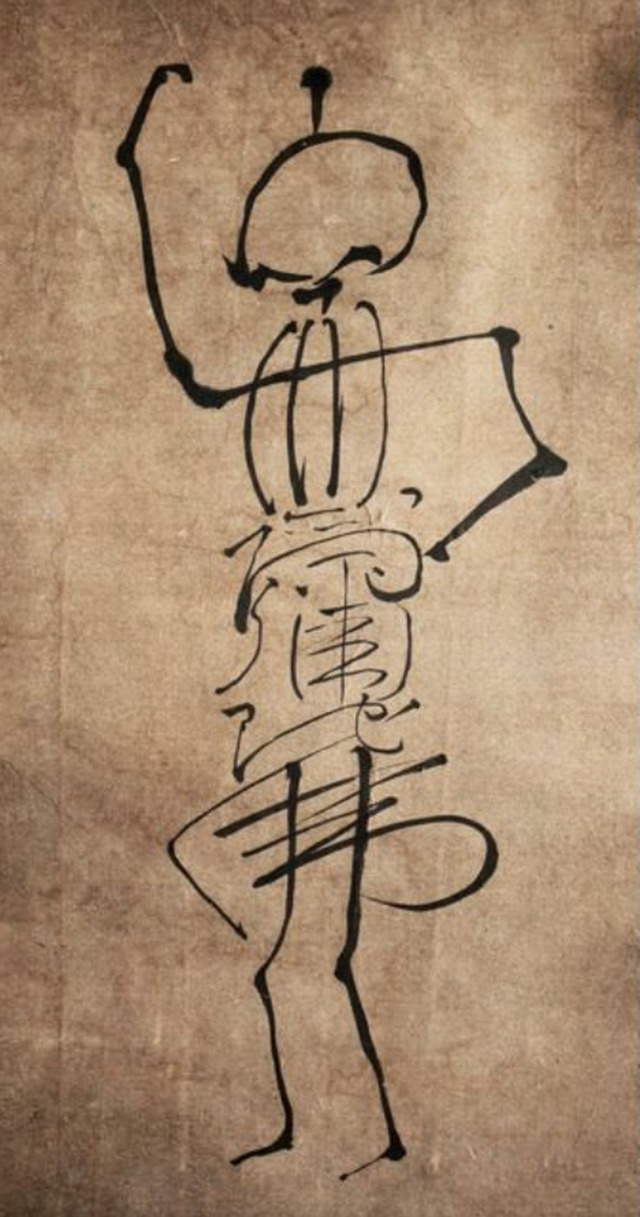

なんとなく「南無阿弥陀仏」と書いてあるのだろうなぁ...ということは見て取れるのですが、その書体がとてもポップ!

仏教をモチーフにした現代アートの作品?

てことは最近の作品かー!

と思いきや正解は....なんと聖徳太子の時代。

多彩すぎる聖徳太子

聖徳太子と言えば10人の話を同時に聞き分けた、馬小屋で生まれた、未来予知ができたなど超伝説的な歴史上の人物ですが、この大工の道具を組み合わせて書いた「番匠器名号」をデザインしたのも聖徳太子だと伝えられています!

この作品は大工の道具を組み合わせて書いた「番匠器名号」、聖徳太子が四天王寺の七堂伽藍を創建した際、番匠器(大工道具)で「南無阿弥陀佛」の名号を書き、工事安全と無事建立を祈ったのだとか。

因みに、聖徳太子は百済より番匠と称される名工を招き、高度な建築技術を日本文化に取り入れたことから「大工の祖」とも言われているそうです。どんだけ多彩なんだよ・・・。

・聖徳太子といえば耳がいい!何人の話を聞き分けられた?

・聖徳太子は本名ではなく別名だった!?そして実在したかどうかも微妙かも!!

六字名号

先の「番匠器名号」もそうですが、古来より「南無阿弥陀仏」の六文字を様々なデザインで記した「六字名号」が存在するそうで、様々な現代アートのような作品があるそうです。

こちらは宝珠を模して丸く書かれた「宝珠名号」など、遥か昔の作品とは到底思えないものは意外と多いようです。

見始めると止まらない

切り絵道folkloreさんはこの他にも、一見現代アートに見えるような個性的な作品を紹介しています。

これが歴史の教科書に登場するような時代に描かれていたなんて....

昔の人は私たちが想像する以上にとってもクリエイティブだったのかもしれません!

遥か昔に思いをはせる

今回は切り絵道folkloreさんが投稿した現代アートに見えるけれど実は遥か昔の作品をいくつかご紹介しました。

時代を超えて私たちを楽しませてくれる過去の遺物たち。

現代の私たちが作り出すものは、未来の人々にはどのように見えるのか、ちょっと気になるますね!

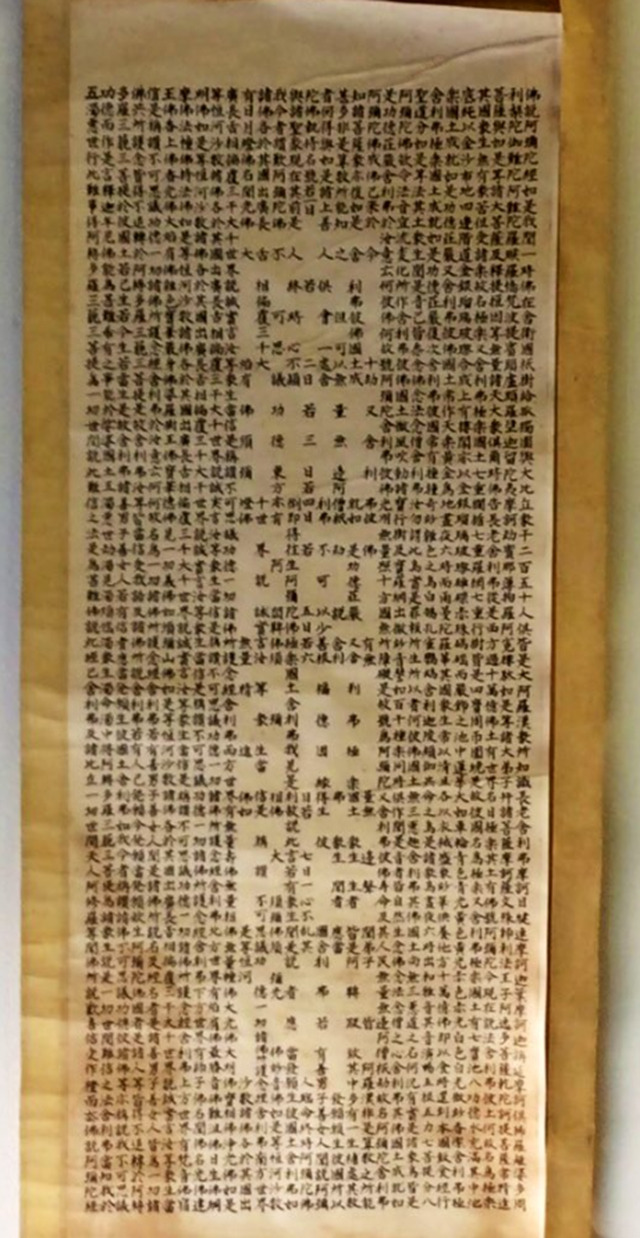

阿弥陀経によって六字名号を書くというものもあります

浄土宗関連以外にも様々な種類があり、

文字によって絵や別の字を表したり、

逆に絵によって文字を書く技法は古くからあったようです pic.twitter.com/yX7zTxPxxC— 切り絵道⛩folklore (@kirie_folklore) October 23, 2022