シベリアは、カステラと羊羹を合わせて作られているお菓子です。

羊羹をカステラで挟んだお菓子と認識されているかもしれませんが、実は挟んでいるのではなくカステラ生地の上に羊羹を流し込んで作るお菓子となっています。

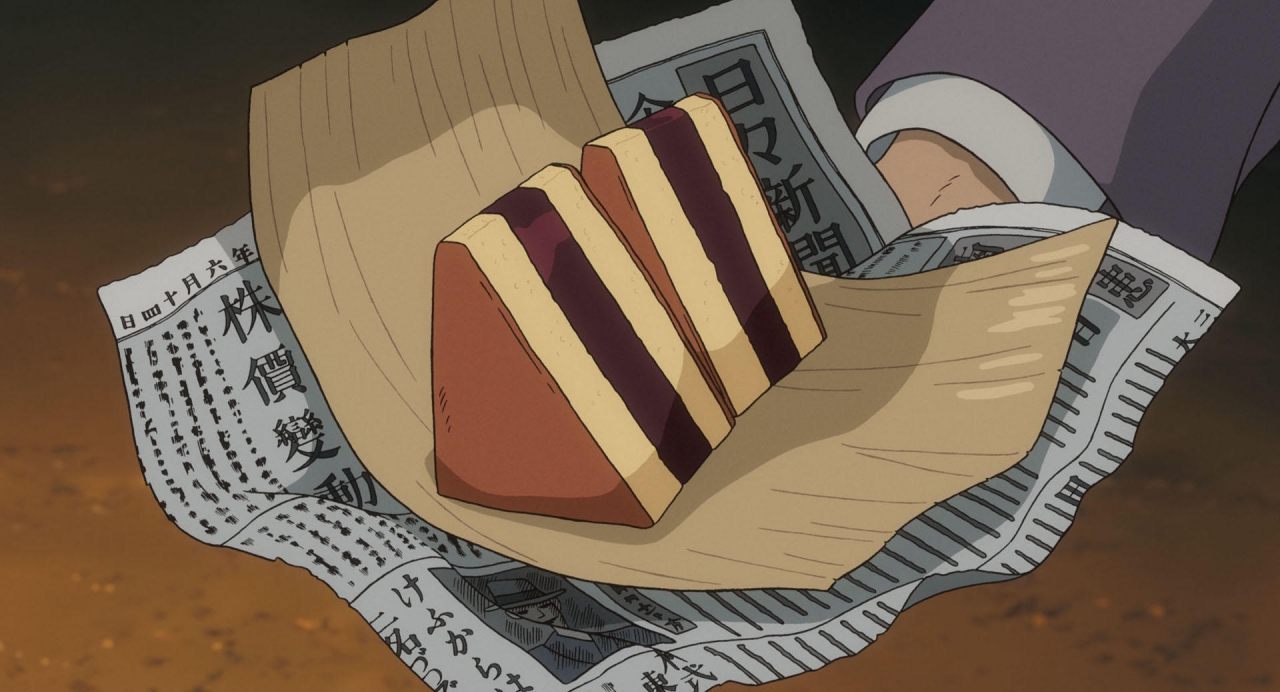

ジブリ映画「風立ちぬ」にも登場したことで、初めて知ったなんて方もいらっしゃるかもしれません。

そこでここでは、シベリアというお菓子について見ていきましょう。

目次

シベリアってどんなお菓子?

シベリアはカステラと羊羹が合体したお菓子です。

まずはシベリアの特徴を見ていきましょう。

羊羹をカステラで挟んだものではない!

シベリアは、羊羹をカステラなどで挟んだものと解説されることもあるますが、厳密には挟んだものでは無いのです。

シベリアはカステラを土台として敷いてから、その上に溶けた状態の羊羹を流し込み、その上にさらにカステラを被せて作るお菓子です。

つまり、羊羹をカステラで挟んでいるのではなく羊羹とカステラが一体となったお菓子なのです!

食べているだけでは分からないですが、実は羊羹をカステラの上に流し込むという工程を経ていたんですね。

挟んでいるのは羊羹とは限らない?!

シベリアに使われる羊羹は煉り羊羹や水羊羮などが一般的なのです。

しかし、羊羹だけではなくお店によってはあんこが挟まっているものもあります。

また、挟み込まれている羊羹の種類も、うぐいすや栗、芋、柚子など多種多様な餡が使われていることがあります。

カステラで包み込む餡に関しては厳密に「これ」という定義がないのも、シベリアの面白いところだと言えるかもしれません。

逆に言えば作り手によってオリジナリティ溢れるお菓子ともなるので、作り手によってはユニークなシベリアもあるようです。

挟まれる羊羹だけではありません。

挟むカステラも創意工夫が行われています。

例えば、片面だけに焼目をつけたカステラで挟む場合もあれば、両面に焼き目のあるカステラ、どちらにも焼き目のないカステラで挟む場合もあります。

また、三角形状のものも多いのですが、台形や扇形、長方形など形にもバリエーションがあります。

シベリアの歴史は謎に包まれている?

シベリアは未だにわからないことの多いお菓子だとされています。

ここでは気になるシベリアの歴史について見ていきましょう。

生まれたのはいつ?

シベリアの起源は、明治末期からとも、大正時代の後半だとも、1918年のシベリア出兵以降からとも言われたりしています。

実はどのようにして生まれたのか、その発症がはっきりとしていないお菓子なのです。

世に出た日記や回顧録のシベリアに関する記述をまとめると、明治時代末期から大正時代にはにはすでにシベリアがあったとされています。

ちなみに、当時はベーカリーやカフェなど、軽食を出す飲食店で提供されることが多かったそうです。

このシベリア、東京を中心に広まったお菓子とされることから、北海道や沖縄の人にとってはあまり馴染みがないお菓子とされています。

シベリアという名前の由来は?

どのようにして生まれたのかはっきりしていないこともあって、シベリアという名前の由来に関しても諸説あります。

・シベリアの永久凍土に見立てた

・ロシア革命で日本に亡命した貴族の娘が故郷を思って作ったから

・シベリア出兵にちなんだお菓子だから

・日露戦争に従軍したお菓子職人が考えたから

・羊羹を挟むカステラが寒さをしのぐコートを想起させるから

・カステラがシベリアの黄土、羊羹がシベリア鉄道を表しているから

代表的なものだけでもこれだけあるんですね!

ジブリ作品にも出てきたシベリア

シベリアはジブリ映画にも登場したのを知っているでしょうか?

登場した作品は「風立ちぬ」

シベリアはジブリ映画「風立ちぬ」のワンカットにも登場しました。

「風立ちぬ」は1920年代の大正時代を描いた作品です。

その時代には、シベリアはすでにあったとされますので、時代を感じさせるアクセサリーとしてはちょうどよかったのかもしれません。

実際、公開当時は昔懐かしいお菓子として多くの反響を集め話題にもなりました。

まとめ

シベリアは、羊羹とカステラが一体となったお菓子です。

明治時代から大正時代にかけて生まれたとされ、昔懐かしいお菓子ともいえるかもしれません。

ジブリ映画「風立ちぬ」で描かれたワンシーンで、懐かしさを感じたという方も少なくないのではないでしょうか。

逆に「風立ちぬ」で初めてこのお菓子の存在を知り気になったとう方もいらっしゃるかもしれませんね。